こんにちは!ティオ新栄町です☆

みなさん気付いていますか?

事業所の駐車場の花壇に植えている小さなヒマワリがきれいに咲いていますよ(*´▽`*)

ヒマワリを見ると夏を感じますね☀

雨が多いですが、蒸し暑くて室内でも熱中症になることもありますので、しっかり水分補給と熱中症対策を行ってくださいね(・ω・)ノ

こんにちは!ティオ新栄町です☆

みなさん気付いていますか?

事業所の駐車場の花壇に植えている小さなヒマワリがきれいに咲いていますよ(*´▽`*)

ヒマワリを見ると夏を感じますね☀

雨が多いですが、蒸し暑くて室内でも熱中症になることもありますので、しっかり水分補給と熱中症対策を行ってくださいね(・ω・)ノ

こんにちは!ティオ新栄町です☆

大牟田市の情報誌の広報おおむた7月1日号が発行されます(*´▽`*)

仕分け作業を行い、本日から配送を行っております♬

大牟田は昨日から天気が悪く、本日は配送中も雨がひどい時間帯もありましたが、濡れないように気を付けながら施設や医療機関にお届けします(・ω・)ノ

今回は大牟田出身のオリンピック選手の記事も載っているみたいですよ✨

ご自宅に届いていたらぜひ見てみてくださいね(*^-^*)

こんにちは!ティオ新栄町です☆

梅雨に入り、雨が続きますね💦

早く梅雨が明けて欲しいですね(+_+)

今月は土曜日も2回開所しました✨

ティオ大牟田築町にて合同イベントとして【ハーバリウムボールペン作り】【ゲーム大会】を行いました(*´▽`*)

ハーバリウムボールペンの写真がなく、ゲームの写真ばかりになりましたが💦

みなさんがよくご存じのUNOから聞いたことないようなゲームまで★

たまにはコミュニケーションを図りながら楽しむことも必要ですよね(*´▽`*)

午後からはいつものように作業を行います♬

7月は土曜日の開所はありませんが、また開所の際にはぜひ気分転換に土曜日通所してイベントに参加してみてくださいね✨

こんにちは!ティオ新栄町です☆

突然自分の中で想定していなかったできごとが起こるとどうされますか?

臨機応変に対応することは、人生やビジネスにおいて重要なスキルです✨

今回は、臨機応変に対応するための5つのポイントをご紹介します(*^-^*)

●柔軟性を発揮すること

状況が変わるたびに、固定観念にとらわれず柔軟に対応することが重要です!

計画が思うように進まない場合でも、柔軟性を持って新しいアプローチを模索しましょう(*^-^*)

●状況を的確に把握すること

臨機応変に対応するためには、状況を正確に把握する能力が欠かせません(・ω・)ノ

情報を集め、状況を分析し、どのような対策が適切かを見極めることが重要です✨

客観的な視点を持ち、冷静な判断を心がけましょう♪

●予測を超えた対応をすること

時には予測を超えた状況が発生することもあります💦

そのような場合には、従来の枠組みにとらわれず、創造的な解決策を見つける必要があります(*´ω`)

新しいアイデアやアプローチを試みることで、意外な成果を得ることができるかもしれません✨

●チームと協力すること

臨機応変に対応する際には、チームとの協力が重要です✨

チームメンバーと情報を共有し、意見を交換することで、より効果的な対策を練ることができ、チーム全体で連携して一丸となって問題に取り組むことが成功への鍵です(*´▽`*)

●経験から学ぶこと

過去の経験から学び、同じような状況に再び遭遇した際に役立てることも重要です!

成功や失敗から得た教訓を活かし、次の臨機応変な状況に備えましょう✨

臨機応変に対応するためには、柔軟性、的確な判断、創造性、チームワーク、経験の活用が必要なので、これらのポイントを意識し、日々の行動に取り入れることで、変化に対する強い対応力を身につけることができます(*^-^*)

就労に向けたスキルアップとしてぜひ身に付けてくださいね✨

こんにちは!ティオ新栄町です☆

毎日暑いですね💦

小まめに水分補給を行い、しっかり体調管理を行ってくださいね(*^-^*)

大牟田市にあるプラッスル農園では、無農薬のバナナがたくさん栽培されています✨

温度や湿度が管理されてあり、クラシック音楽が流されています(*´ω`)

施設外就労のバナナ作業にお邪魔した時には、こんなに収穫されたバナナがありましたよ✨

利用者の方の作業では、土を起こしたり肥料を撒いたり通路を掃いたりを中心に取り組んで頂いています☆

これからもっと暑くなってくると外での作業は体力を使います💦

就労に向けた体力向上となるようしっかり睡眠や食事をとり、外での作業にも耐えられる体力を付けていきましょう♪

生活リズムを整え、規則正しい生活を心がけてくださいね(*´▽`*)

こんにちは!ティオ新栄町です☆

本日は当事業所の施設外就労での作業の1つをご紹介致します(*^-^*)

同じ法人のグループホームにて調理作業と清掃作業を行っております!

調理担当はおかずを詰め、梱包作業を行います(*´▽`*)

衛生面にもしっかり気を付け、衛生キャップと手袋を着用☆

慣れてくると作業もスムーズに進みますよ( *´艸`)

清掃作業は調理場や室内、屋外を分担して行っていきます(・ω・)ノ

屋外清掃はこれからもっと暑くなるので小まめに休憩を取りながら熱中症対策を行います💦

就労を見据え、作業中の体調管理や報連相を意識して1つ1つの作業を丁寧に取り組んでくださいね✨

こんにちは!ティオ新栄町です☆

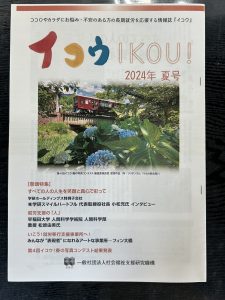

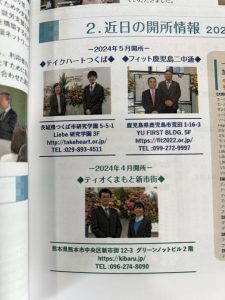

当事業所が加盟している一般社団法人社会福祉支援研究機構が発行する情報誌【イコウ】2024年夏号をご紹介いたします(*´▽`*)

機構には全国で86事業所が加盟しており、インタビュー記事や第4回イコウ!春の写真コンテストの結果発表などが掲載されています♪

当事業所と同じ法人であるティオくまもと新市街も掲載されていましたよ( *´艸`)

4月に開所したばかりの就労移行支援事業所です♬

他にも参考になる記事がいくつもあると思うのでぜひ見てみてくださいね(*^-^*)

こんにちは!ティオ新栄町です☆

先日朝早く石川県で地震がありましたね(゚Д゚;)

こういうニュースを見るといつ起こるかわからない災害にも備えておかなければいけないと感じますよね💦

今回は防災グッズ10選をご紹介いたします✨

水は重くて持ち出しが大変なので、コンパクトに折りたためる非常用給水袋もセットで用意しておきましょう!また、脱水予防に効果的なスポーツドリンクも一緒に準備しておくことも大切です♬

定番の乾パンは賞味期限が3~5年と長いので、非常用持ち出し袋へ入れておきたいアイテム。被災時には電気やガスが使えないケースも多いので、すぐに食べられる缶詰やチョコレートもオススメ✨

安否の確認の連絡や救助要請に連絡などでスマートフォンの使用頻度が高くなります💦充電のためのモバイルバッテリーは必需品です!

避難所生活で一番困ることの一つにトイレ問題があります💦災害時には上下水道が止まってしまい、トイレ自体が使えなくなることがあるので、ウエットティッシュや紙おむつも役立ちます(・ω・)ノ

救助を求めたいけど大声が出せないとき、防災用のホイッスルがあれば居場所を音で知らせることができます☆防犯用にも使えるので、災害時に限らず日常から携帯しておくといいですね♪

夜は気温が下がるので、防寒グッズは必須!しかし毛布はかさばるため、手のひらサイズに折りたためるアルミ製のブランケットが重宝します✨

必要な情報を得たいときに、携帯ラジオが役立ちます(´ω`*)ラジオを選ぶ際にはAM放送とFM放送の両方が聞けるもの、電源が切れてしまったときに備えて手回し式の充電機能がついているものがオススメです✨

がれきやガラスなどで足をケガすることが多いです💦靴を履いてから非難することに加えて、避難所で履き替えられるスリッパがあると便利です✨

ガムテープは、壊れた物の固定や傷口の一時的な止血に活躍します(*^-^*)紙製よりも強度のある布がオススメ✨軍手は、倒壊した住宅から脱出や救出、その他作業や防寒対策にも使える万能品です♬

絆創膏や消毒液に加え、止血や固定などに使える包帯や三角巾など。また、災害時には砂誇りが舞いやすいため、マスクも実用的です(・ω・)ノ

性別、年齢によっても必要なものは違います💦

自身に合ったものを備えて、何があっても対応できるような対策を考えておいてくださいね(・∀・)

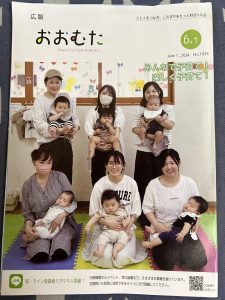

こんにちは!ティオ新栄町です☆

最近暑かったり肌寒かったり気温差がありますね💦

今日みたいに天気が良くない日は過ごしやすいですが、体調を崩さないように注意してくださいね(*^-^*)

当事業所では、大牟田の情報誌【広報おおむた】の配送業務を大牟田市の方から受けて施設や医療機関などに配送しております!

今回6月1日号が発行されますよ♪

もうご自宅に届いている方も多いかもしれませんが、当事業所でもみなさん手際よく作業に取り組まれ、配送完了しました(*´▽`*)

正確に1つ1つの作業を丁寧に行うことを意識して取り組んで行きましょう✨

こんにちは!ティオ新栄町です☆

みなさんは予定通りに物事を進めていくことは得意ですか?

本日は先延ばし癖がある方についてご紹介します(・ω・)ノ

タスクの先延ばしが常習化している人は、大きく3パターンに分類されます!

先延ばしすることによって将来の自分にどのような影響があるかなど、あまり先々のことについて深く考えていないパターン💦

タスクの中には、精神的に負担を感じるものや集中力を要するものなど、ストレスを感じるものがあります(´-ω-`)

そうした目の前のストレスから逃れたいために先延ばしをしてしまうというパターン💦

こだわりが強く、1つ1つのステップに時間をかけてしまうため、なかなか本題に取り組めず、結果として先延ばしになっているパターン💦

先延ばし癖のある人は、様々な場面で損をする傾向にあります(+o+)

改善方法として…

「先延ばし癖を直していくぞ」と強い覚悟と意志を持つことが何よりも大事です(; ・`д・´)

「この癖を直さなかったら周囲からダメな人と思われるかもしれない」「最終的に信用を失い見放されるかもしれない」といったことを想像して危機感を持つことで、これから紹介する先延ばし癖改善方法も継続して取り組みやすくなります✨

タスクをどんどんと分解し、小さくて明白なタスクにしていくことがおすすめ!

例えば、プレゼン資料を作成する際には、「聞き手を分析する」「全体のストーリーを考える」「必要なデータを収集する」などに分解するとそれぞれの作業のハードルが下がるので、手を付けやすくなり、作業全体の何%達成したかも視覚化できるので、やる気も出てきます💪

「締め切りまでまだ時間の余裕があるから」と先延ばししてしまう傾向のある人には、自分の中で早めの締め切りをもう1つ設定するという方法もおすすめ!

例えば、正式な締め切りに対して3日ほど早い締め切りをカレンダーに登録し、その日に向けて何がなんでも取り組むといったことを意識するようにしてみましょう♪

あれこれと考える前に、とりあえず始めてみるという方法も有効です✨

「完璧を目指さない」ということも重要です♬

「とりあえず形にすることを目指す」という気軽な気持ちで進めてみましょう✨

締め切りが目の前に迫っているのに、ついつい他のことをやってしまう人は、集中力が途切れるものを物理的に遠ざけるなど、作業に集中して取り組める環境を作ってみてください✨

優先順位をしっかり決め、何事にも就労を意識して取り組んでくださいね✨